RAWカラーの塗装現場見学

re tokyobike | 2022.07.15

こんにちは。

tokyobike 谷中 Soilの本多です。

tokyobike 谷中 Soilでは、手放されたトーキョーバイクを回収し、再整備して次のオーナーへ販売するre tokyobikeという取り組みを行っています。

その中で塗装の劣化が特に大きい車体に関しては、RAWカラーという再塗装の形で整備し直して販売を行っています。

左:引き取った当初の自転車 / 右:RAWカラーを施した後

引き取られた自転車がRAWカラーの再塗装を経て、また新しく生まれ変わる様子はこちらのジャーナルにて詳しくご紹介しています。

参考記事:RAWカラーのトーキョーバイク、販売します。

そこで、今回はRAWカラーの塗装工程にフォーカスして、実際に工場で塗装現場を見学した時の様子をお伝えします。

少し専門的で聞き慣れない言葉や作業があるかもしれませんが、とてもユニークな工程だったのでぜひ紹介させてください!

協力していただいた工場

RAWカラーの塗装は、埼玉県ふじみ野市に本社・工場を構える株式会社TRにお願いしています。

TRは、主に競輪で使用される自転車フレームを製造している自転車メーカーです。

自社の塗装工場もあり、フレームの製造から塗装まで一貫して行っています。

RAWカラーの塗装が完成するまでの流れ

もともとのフレームカラーからRAWカラーにするまでには、大きく分けて7つのステップがあります。

1. 塗装剥離(はくり)

2. 被膜処理

3. 下クリア(塗装)

4. ロゴ張り

5. ロゴ抑え(塗装)

6. 仕上げクリア(塗装)

7. 焼き

聞き慣れない言葉も多いかもしれません。

シンプルに言うと、塗装を剥がし、清掃とコーティングをし、今度は透明のクリア塗装を施して完成、という流れです。

再塗装後の自転車の品質を最大限担保するため、これほどの工程が発生しているのです。

自転車はとても身近な乗り物でありながら、その製造現場はあまり知られていないように思います。

今回はこの全ての工程を見学することができたので、写真とともに詳しく解説していきます。

Step1:塗装剥離

剥離剤にフレームを浸している様子。(元のフレームの色はアイボリー)

一番最初のステップは、塗装剥離です。

フレームにもともと塗られている塗装を剥がす工程です。

剥離剤という液体に自転車のフレームを入れると、1時間ほどで元々の塗装がほとんど剥がれ落ちます。

約1時間で引き揚げられる。

塗装が剥がれたフレーム。

液体から引き上げてもまだ塗装が残っている箇所は、ブラシでこすって落とします。

それでも落ちないサビや汚れは、サンドブラスター(空気で細かな砂を飛ばして研磨する方法)で最終的に整えます。

RAWカラーの場合は塗装を剥がした素材そのものに透明のクリア塗装をするため、前の塗装やサビ、汚れ等が残っているとそれが見えてしまいます。

そのため、ひとつひとつ丁寧にこの一連の作業を行うことがとても大切になります。

Step2:被膜処理

次は被膜処理と呼ばれるステップです。

さまざまな薬剤を使用して、フレームについたサビを取り、改めて防サビ効果のある膜を張る工程です。

この工程があることで、フレームの素地がより美しくなり、サビに強くなります。

細かく見ていくと、3つの工程に分かれています。

まず、フレームのサビを取り除くためリン酸の液体につけます。

リン酸はガーデニング肥料などで聞いたことがある方もいるかもしれませんが、今回のようなサビの除去をはじめ、研磨など金属の表面処理剤として広く使われる成分です。

しかし一方で、フレームの母材(鉄)を溶かす作用もあるため、 必要以上に浸すのは厳禁です。

錆が取れたタイミングで引き揚げます。

酸性のリン酸に浸したあとは、アルカリ性の液体につけて中和させます。

中和させることで次の工程で防サビ用の膜がフレームに形成されやすくなり、最終的によりサビにくいフレームに仕上がります。

サビを除去し、フレーム表面を中和させ綺麗にすると、次は実際に防サビの膜を形成していきます。

これは「リン酸亜鉛皮膜処理」と呼ばれ、塗装とフレーム本体を腐食から守り、寿命を延ばすことができる重要な工程です。

50度ほどの温度に保たれた液体にフレームを浸します。

トーキョーバイクのフレーム(鉄)にとって、一番被膜が形成されやすいのが50度だそうです。

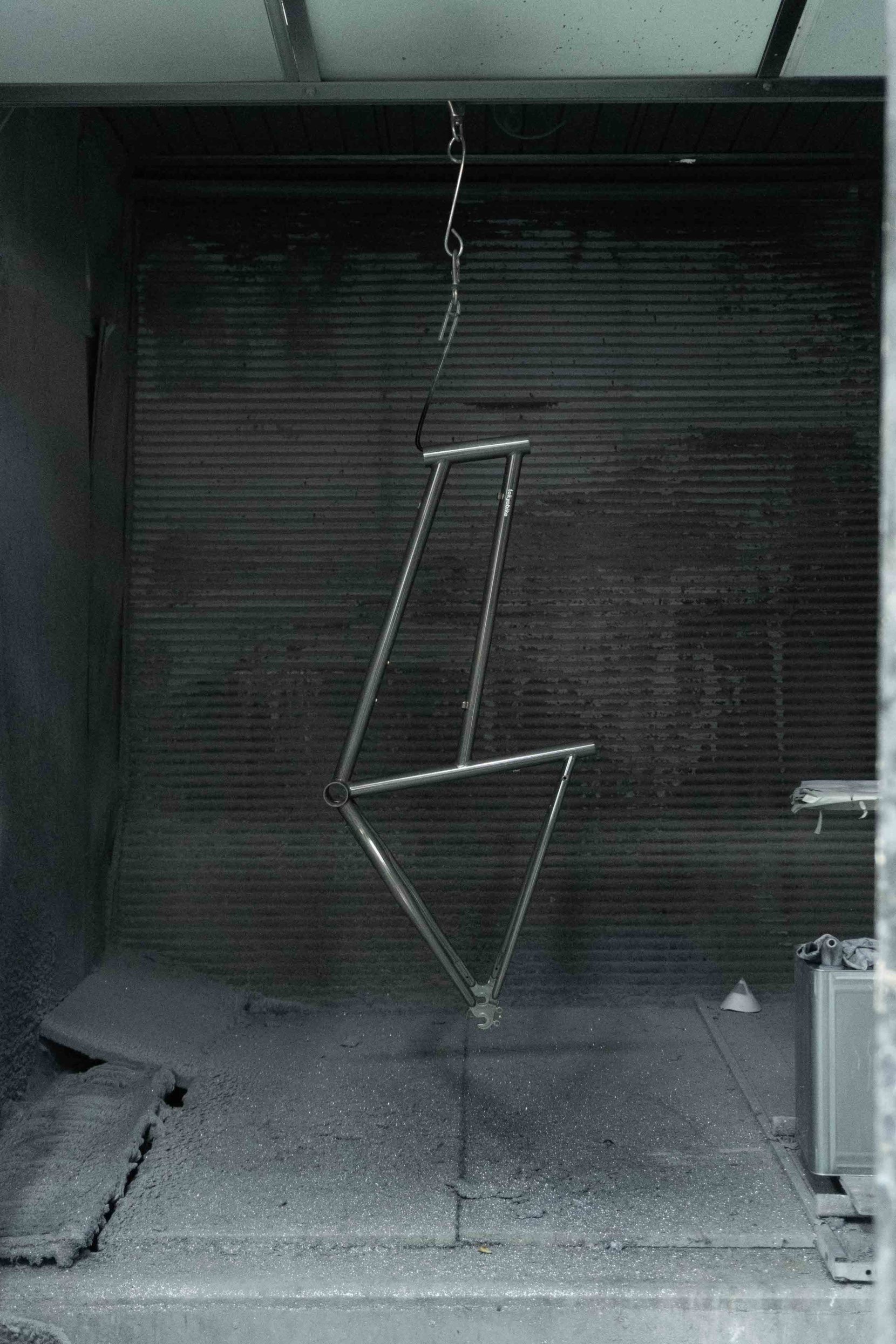

Step3:下クリア(塗装)

クリア塗装を施している様子。

下地の準備が終わると、1度目のクリア塗装です。

全体のクリア塗装は合計2回施します。

重ね塗りすることで、塗装面をより強くすることができるそうです。

まずは一度下地(下クリア)を塗り、乾燥させます。

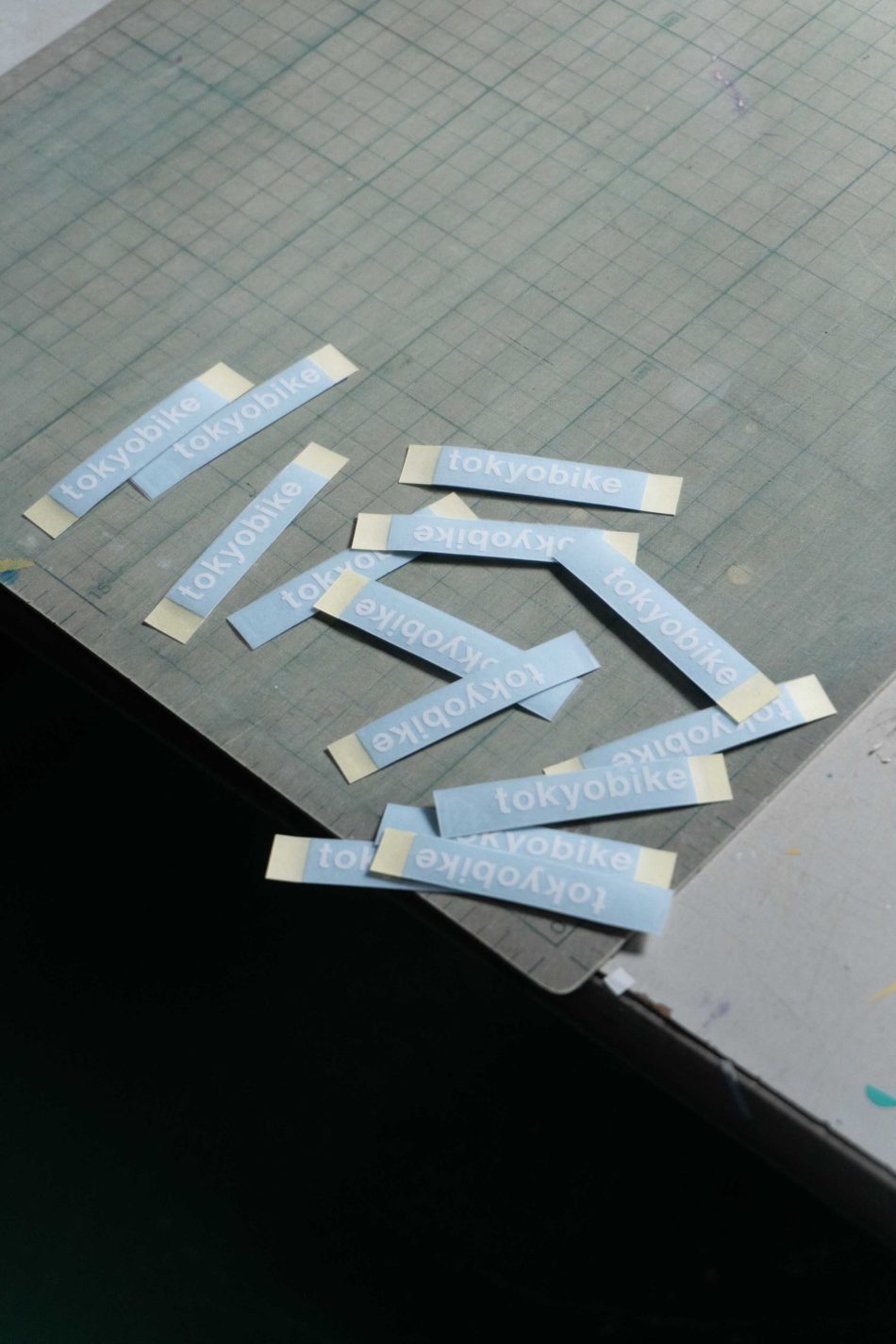

Step4:ロゴ張り

下クリアの塗装が乾いたら、tokyobikeのロゴシールを貼ります。

左右のバランスがズレてしまうとカッコ悪いので、慎重な作業です。

tokyobikeのロゴステッカー。

左右でズレないように、真っ直ぐに慎重に貼っています。

Step5:ロゴ抑え(塗装)

ロゴを貼り終わると、全体のクリア塗装を重ね塗りする前に、ロゴの部分だけクリア塗装を3回繰り返します。

そのまま全体の塗装をしてしまうと、 ロゴステッカーの部分に凹凸ができてしまい、フレームに反射する光の線が歪んでしまいます。

この凹凸を解消し、フレームをフラットに近づけるため、ロゴ部分にのみ先に塗装を施すのです。

塗装して、125度で乾燥させる。それを3回繰り返します。

そうすることで、フレームは綺麗な曲面に仕上がります。

Step6:仕上げクリア(塗装)

研磨している様子。

いよいよ最後の塗装ですが、まずその前にフレームを一度研磨します。

埃などが付着した状態て仕上げの塗装を行ってしまうと、埃が目立ってしまうので、目の細かい研磨シートを使って塗装面の処理をします。

研磨が終わると、ようやく最後のクリア塗装です。

透明なクリア塗装は通常のカラー塗装よりも高い技術が求められます。

クリア塗装には3つのポイントがあります。

1.塗装が少なすぎないように

2.塗料が多すぎないように

3.乾かないように素早く塗る

塗料が少ないと艶が出なくなり、逆に多すぎると垂れてきてしまいます。

また、ゆっくり塗っていると最初に塗ったものがどんどん乾くので、ざらっとした表面になってしまいます。

文字上で見ると難しさが伝わりにくいかもしれませんが、実際に現場で塗装をする姿を見た時に、僕にはできない熟練の技だと思いました。

Step7:焼き

トーキョーバイクのようなスチールバイク(クロモリ/鉄製の自転車)は、塗装を終えた後に焼き付けという作業をします。

この焼き付けをすることで、塗料が締まり、塗装自体も強いものになります。

この方法が゙できるのも、スチールバイクならではです。

焼き入れの機械に入っているフレーム。

焼き上げの温度は 150度。

高温であればあるほどより強固な塗装になるそうですが、内張のシールが溶けない温度である必要があるため、150度という温度設定になっています。

完成

車体が焼き終わると、ついに塗装は完成です!

この作業を1台ずつ1工程ずつ順番に行っていると1日では終わりません。

そのため、普段は工程ごとに分けて作業が行われています。